近年来,有越来越多的基金会、设计院校和非营利性机构,纷纷运用设计的力量来解决社会问题。

著名设计学、社会学家维克多·巴巴纳克先生早在他的著作《为真实世界而设计》中,谈到,设计应该跳出物品的范畴,设计师应该走出工厂,肩负起为世界设计,为人类可持续发展设计,为社会变得更美好而设计的社会责任。

美国难民委员会(ARC)成立于1979年,为从苏丹、海地、科索沃等地流离失所者提供服务。如今它和美国设计咨询公司IDEO一起,致力于推进为难民提供一流的服务。

如何确保难民获得他们需要的服务其实是一项艰巨的任务。在以往,难民不了解有哪些服务或者谁在提供服务,社会组织也缺少难民的反馈。

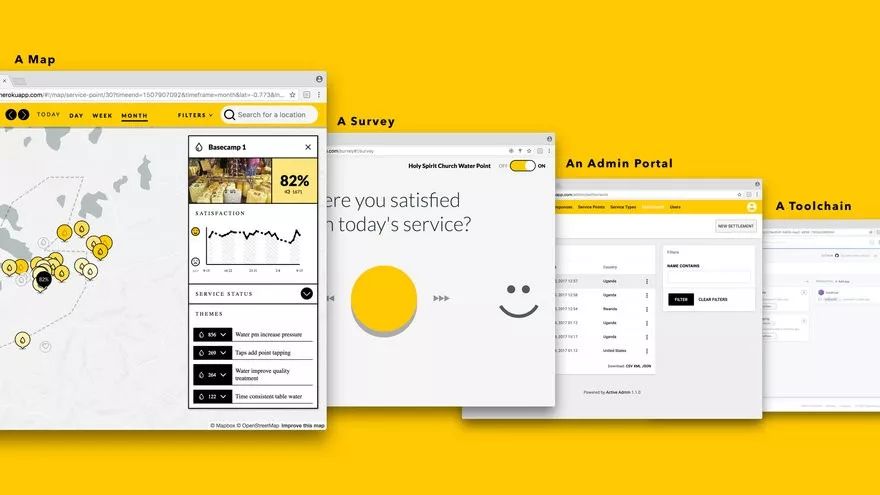

Kuja Kuja 作为全球首个商业化人道主义服务平台,难民可以通过这个实时反馈系统,来评价他们对社会组织提供的产品和服务的满意度,并记录他们对如何改进这些服务的想法。

平台上可以清楚地看到每个用户的情况,根据用户提出的意见,帮助当地以及全球社会组织工作人员及时地优化决策,用更人性的方式来消除地理的隔阂。

每一个水滴代表每个营地人们的需求,红色代表有迫切的需求,绿色代表需求已被满足

在建立初期,设计思维就贯穿始终。IDEO制作了多个不同的反馈系统原型来衡量用户接受程度。

最开始,IDEO制作了一个语音交互系统(IVR),并提供多种语言进行服务,通过难民打电话进行反馈。

多语言的语音反馈平台是否可行?如何将结果反馈给难民和合作伙伴?语音交互反馈真的具备包容性吗?

当准备实施时,发现在乌干达建立免费热线是一件成本很高的事情。许多难民连基础通讯设备都没有,无法接收外界信息,更不要说打电话了。

随后,他们尝试了一种更加实际的方式——开放式信箱。难民可以写信向Kuja Kuja 反馈,这样他们会更方便。

在实际执行中,设计团队考虑到:“我们应该怎么回复这些信件?回复给个人还是回给整个难民营?我们该怎么把这些信件数字化并共享给ARC总部?”

后来,又制作了一个实体机器的原型,来收集难民的“反馈“。难民通过两个按钮(笑脸或是哭脸)来评价他们的体验。

通过这些设计原型,IDEO意识到,这些仍然缺乏一些“人”的元素,要消除外来科技带给难民们的距离感比服务本身更加重要。这就催生了这个以科技为内核、以人力驱动的反馈系统,来提升难民的话语权。

为了建立kuja kuja团队和当地居民之间的信任,并保持友好的品牌形象。Kuja Kuja 团队迅速开发交互平台,并分成不同的小组驻扎在定居点,面对面开展服务。

正是这些最初版本的迭代,才有了今天我们所看到的Kuja Kuja 。

Kuja Kuja 目前已在四个国家提供服务,收到来自各地难民逾20万的好评。

随着系统的不断升级,未来有机会利用机器学习来深入了解难民的心态,预测消费趋势,抢占改善服务和改善生活的新机会。

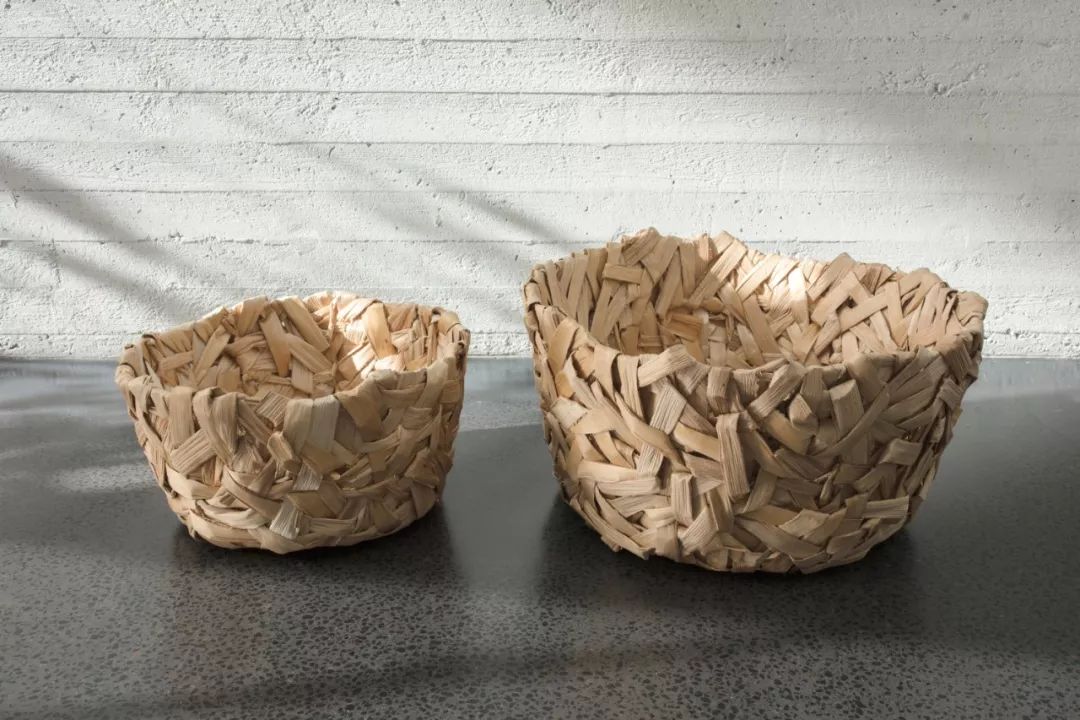

整个制作过程中最难的是如何将设计师的想法与工匠们传统的手工艺技能结合在一起,打造出独一无二的手工制品。

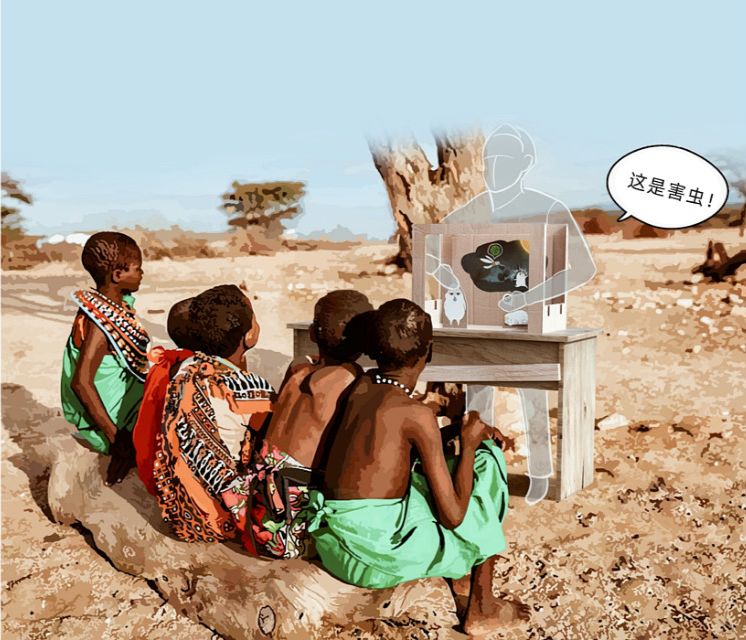

纸箱教育剧场

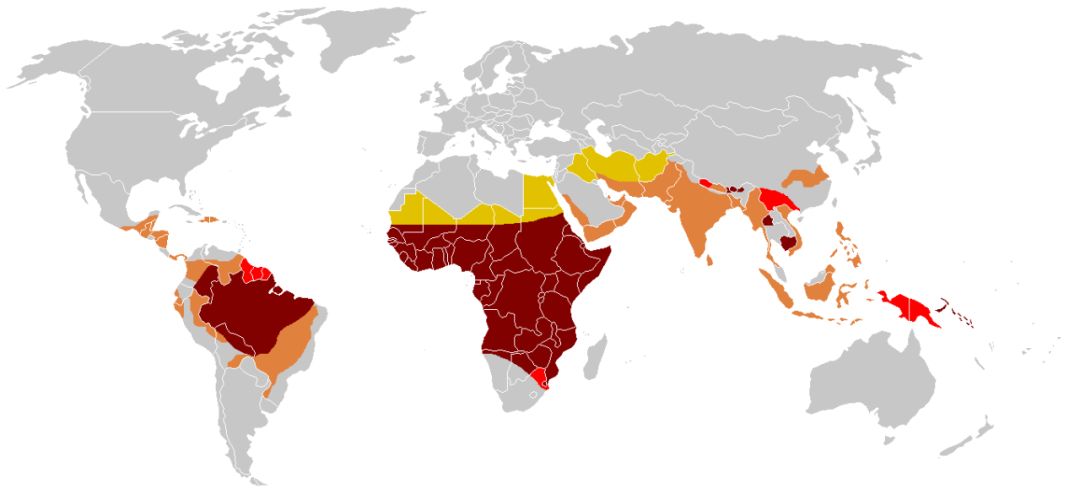

疟疾,在今天国人眼中,是只有非洲才流行的疾病。其实,疟疾的分布比我们想象的要广得多,全世界每年有2亿人会染上疟疾。

它被完全赶出我们的生活,也并没有多久。

虽然到2020年,中国已经没有本地疟疾病例,但就在上世纪70年代,全国还有2000多万人,在家里忍受“打摆子”的痛苦。

疟疾被称为“生命收割机”,有着令人恐惧的高死亡率。虽然近百年来科学家们不懈努力,让疟疾的死亡率大幅下降,可这个让人防不胜防的阴影,仍然笼罩在非洲大地上。

截止2018年,致死性极强的疟疾,仍有2.28亿例疟疾病例,而儿童又是高危人群。

福建工程学院的设计团队研究非洲儿童生活习惯,希望利用一种设计廉价、有趣的疾病教育形式,帮助非洲儿童有更多的机会学习并掌握如何识别和应对疟疾,从而拯救生命。

经过研究发现,医疗资源短缺,医生数量少;父母对疾病认识不足,家教无法胜任疾病教育;低龄儿童的疾病教育缺失;经济上无法承担防疟疾的费用等仍是非洲很多儿童面临的现实问题。

如何让非洲的儿童们正确的认识并应对疟疾,是亟待解决的问题。

团队决定利用非洲成本极低且容易取得的纸板设计一个简单纸盒剧院,为普通民众,尤其是文盲,提供良好的教育及娱乐功能。

使用者可将故事,通过有趣的剧情展现出来。让天性爱玩,不爱读书的儿童,也能坐下来,听听“疟疾”的故事。

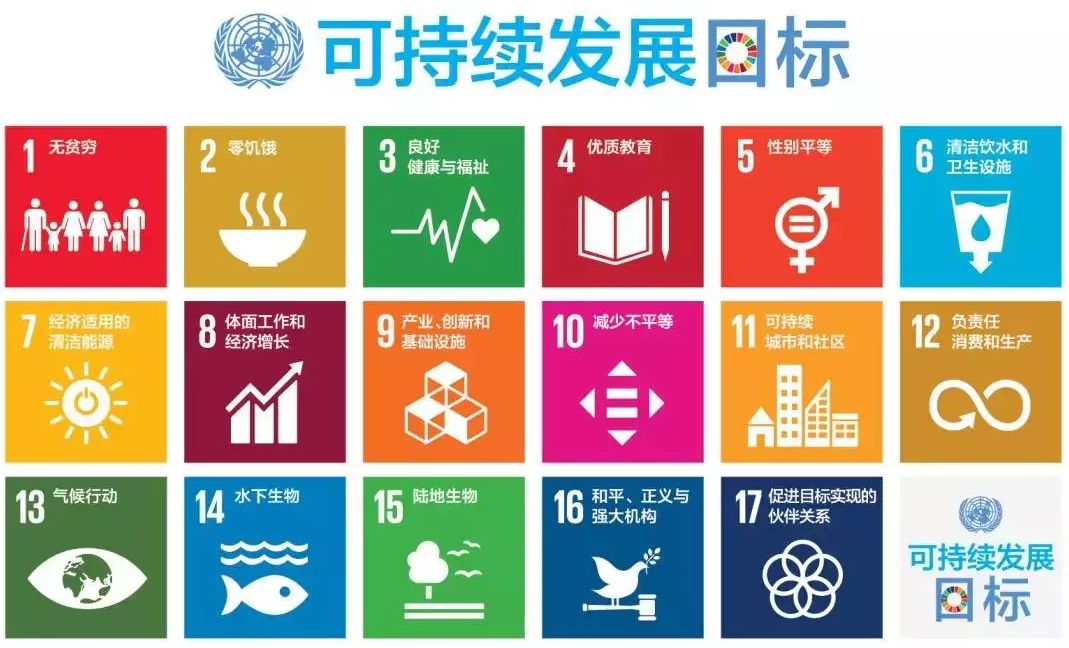

联合国17项可持续发展目标

联合国17项可持续发展目标